2019.06.278/4公開授業「ほとけの文字を書く」を開催します。

公開授業「ほとけの文字を書く 光明真言」を開催します。

詳細は公開講座ページでご確認ください。

講師 児玉 義隆(本学教授)

内容

梵字とはその一字の中に全ての教えを含むと言われ、広く仏教に伝わる文字です。古代インドで誕生した梵字は現在日本でしか活用されていません。特に真言宗では仏の言葉=真言を表すものとして僧侶の必修文字とされてきました。

本来は真言宗の僧籍を持つものに師僧から伝授されるものですが、種智院大学では広く一般の方に向けて講義を開放してきました。

今回の公開授業では、光明真言を紺紙金泥書きを模して書いていただきます。光明真言とは大日如来の真言といわれ、すべての罪をとり除くと言われています。一字一字の形や書法、意味を理解しながらご自身で光明真言の曼荼羅を描いていただきます。

また、参加者には本学の御朱印(児玉教授揮毫)を差し上げます。

日時 令和元年8月4日(日)

時間 10:30-12:30 受付(10:00)

場所 種智院大学 講義室306

受講料 10,000円 ※当日受付にてお支払いください。

定員 30名 ※定員に達し次第締め切ります。

申込方法 申込期間内に種智院大学事務室に電話またはメールフォームでお申込みください。

Tel:075-604-5600(平日 9:00-17:00)

申込期間 令和元年7月1日(月)~7月31日(水)

特典 参加者には児玉教授揮毫の種智院大学御朱印をプレゼントします。

備考 実習の道具は大学で用意します。

お問合せ 種智院大学

Tel:075-604-5600(代)

平日9:00-17:00

◇公開講座ページ

2019.06.14【中止のお知らせ】6月22日(土)公開講座

6月22日(土)に予定しておりました、公開講座「福祉は日本だけではない~国際福祉という考え方~」は講師の都合により、中止することといたします。

受講ご希望の方にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

◇公開講座

2019.05.23公開講座『福祉は日本だけではない ~国際福祉という考え方~』を開催します。

下記の公開講座を開催します。

事前予約制となっていますので、希望される方は大学までお電話(TEL:075-604-5600)までご連絡ください。

福祉は日本だけではない~国際福祉という考え方~

福祉の考え方やサービスはその国々で求められているものが違います。

貧困や障害者というキーワードを元に日本と海外の福祉の相違点を確認しながら社会福祉での国際協力とはどんなものか?何ができるのかを一緒に考えてみたいと思います。

講師 向井啓二(社会福祉学科教授)

日時 6月22日(土)13:00-14:30(受付12:30)

場所 種智院大学 204講義室

受講料 500円(当日受付にてお支払いください。)

申込期間 2019年4月8日~6月14日(金)

申込方法 電話で下記連絡先までご連絡ください。

TEL:075-604-5600(月-金9:00-17:00 土9:00-12:30)

お問い合わせ 種智院大学 公開講座担当

075-604-5600(代)(月-金9:00-17:00 土9:00-12:30)

◇公開講座 詳細

2019.05.23両祖大師 降誕会について

令和元年度降誕会を下記の日程で執り行います。

本学の降誕会は、真言宗開祖である弘法大師空海のお誕生と併せて、平安末期に高野山の復興を果たされ、今日の新義系諸派の基礎を築かれた興教大師覚鑁のお誕生をお祝いする大変珍しい法会です。

法会は真言宗古義各派・智山派・豊山派の三派合同で執り行われます。

平日早朝の開催となりますが、お時間合う方は是非ご参列ください。

令和元年6月15日(月)

8:30 行道出発

9:30 大学到着

10:00 法要開始

13:00 法要終了

◇降誕会 詳細

2019.03.20修験学実践講座の募集について

2019年度に開講する『修験学実践講座』の受講生を募集します。

実体験を通じて日本の宗教・文化にアプローチする機会として、夏休み中の集中講義として、奈良の吉野・大峰山での登山(峯入)修行を実施します。

詳細は下記の通りです。

聴講生の受講も可能です。

聴講生の申し込みは下記リンク先からご確認ください。

| 実施時期 |

2019年8月20日~8月22日 |

| 研修先 |

吉野・大峰山は、日本を代表する修験道の聖地で、この山に入って修行することを峯入(みねいり)修行という。聖なる山岳を舞台とする大自然の宗教であり、神仏習合を基盤とし密教とも深く関わりつつ展開してきた、日本の民族宗教の真髄・修験道について、講義形式による座学と合わせて、実際の峯入修行の体験を通じて、日本の宗教文化について理解を深める。宗教は頭だけで理解するのではなく、身体全体の体験を通じて体感・体得することが肝要である。かつて本学では宗教部主催の課外の「宗教実体験ツアー」を実施していたが、その発展的継承として、修験道に関わる仏教宗派の諸本山のご協力を仰いで、正規の授業カリキュラムに取り込んで実施する。具体的には、8月中の2泊3日の行程で実施する(今年度は8/20~8/22の3日間に実施予定)。

①まず事前学習として修験道の概要について講義を行い、②つづいて登山修行を行い、③修行後に体験で得たことの総括討議を行い、④最後にレポートにまとめて提出する。

※昨年「修験学実践講座2018」を履修した者も重ねて履修可能である。

※今年は昨年の続きの五番関から大峯山上登頂の峯入ルートを考慮している。

※実習費:5万円程度。昨年にひき続いて履修する者は多少考慮する予定。

※受講人数:10名程度以上。一定数に満たない場合は開講しない場合もあるので、卒業所要単位とは別途(※女性で履修を希望する者は単位登録前に教務課に事前相談のこと)の履修を考慮するのが望ましい。

※学生以外に一般からの参加者も募集する。

※事前に実施するオリエンテーション(7月中旬に実施)で内容説明を行うので必ず出席すること。 |

◇聴講生の募集について

◇科目等履修生の募集について

2019.03.01無上瑜伽タントラの即身成仏~秘密集会タントラ概論を徹底理解する~ 受講生の募集

2019年度春学期に平岡宏一客員教授による下記の講義を開講します。

聴講生の受講も可能です。

希望する方は本学聴講生の募集要項をご確認ください。

無上瑜伽タントラの即身成仏

秘密集会タントラ概論を徹底理解する |

| 今回のテキスト『吉祥秘密集会タントラ聖者流に沿って密教の地・道構造を善説する有徳の桟橋』(以下『秘密集会タントラ概論』)は、ゲルク派の秘密集会聖者流の入門書である。著者のヤンチェン・ガロ(1740~1827)、本名ロサン・ドゥントゥプは、アムド地方のラマで、ヤンチェン・ガロ(弁財天が喜ぶ智慧)と渾名されたように、18世紀のゲルク派を代表する俊才である。彼の著作の中で、最も有名なものが『秘密集会タントラ概論』である。

この書は独習するには難解であるが、その内容を著者自身が噛み砕いて説明し、受講者に完全に理解して頂くことがこの講義の目的である。

私は1988~1989年の二年間に亘り、ゲルク派の密教総本山ギュメ学堂に留学したが、その際、第99世管長ロサン・ガンワン師について、秘密集会タントラを学ぶ機会を得た。以降30年にわたり、ロサン・ガンワン師、ロサン・デレ師(ギュメ学堂第101世管長)等多くのラマの指導を受けながら、チベット密教を学んで来たが、そのベースとなるものが、今回のテキスト『秘密集会タントラ概論』である。生起次第と究竟次第とは如何なるものなのか。そもそも観想の目的とは何か。どのような課程を経て成仏するのか。この講義を通じてゲルク派のチベット密教の伝統解釈を完全に理解して頂きたい。 |

1 『秘密集会タントラ』の構造と学び方

2 道の進み方 一般的な説明~有相の瑜伽と無相の瑜伽など

3 無上瑜伽の道の進み方~心と風(ルン)の関係 無上瑜伽タントラ理解の基礎知識

4 生起次第の説明

5 究竟次第の説明

6 定寂身

7 定寂語

8 定寂心①・・女性の即身成仏

9 定寂心②・・死への過程と重ね合わせる

10 幻身①・・即身成仏の絶対条件

11 幻身②・・幻身を示す十二の譬え

12 光明

13 無上瑜伽タントラにおける釈尊の成道

14 双入・・即身成仏した状況の詳しい説明

15 十地と五道の設定法とまとめ |

教科書 平岡宏一『秘密集会タントラ概論』法蔵館 2018年

また、講師が日本語訳をしたテキスト・資料を配付する。 |

◆聴講生(2019年度聴講生の募集要項は3月中旬に公開します。)

2018.11.28第24回平安仏教学会学術大会について

平成30年12月7日(金)本学講義室401において第24回平安仏教学会学術大会を下記の通り開催します。

第24回平安仏教学会学術大会

日時: 平成30年12月7日(金)13時30分より

場所: 種智院大学 講義室401

1. 明恵撰『金師子章光顕鈔』について

浄土宗総合研究所属託研究員 米澤実江子

2. 大比叡明神の祭祀経緯に関する一考察

―『耀天記』にみる「鳴鐘神話」の変容を中心に―

佛教大学大学院博士後期課程

天台宗典編纂所属編輯員 山中崇裕

3. 大英図書館所蔵のネパール写本から見る写本文化について

―ホジソン・コレクションの分析―

種智院大学准教授 スダン・シャキャ

4. 『門葉記』「相実法印不伝此法事」について

天台宗典編纂所属編輯員 那波良晃

5. 無上瑜伽タントラに説かれる中有での成仏について

―ゲルク派の場合―

種智院大学客員教授 平岡宏一

6. 日本の天台仏教における重授戒灌頂の法門とその特色

叡山学院教授 寺井良宣

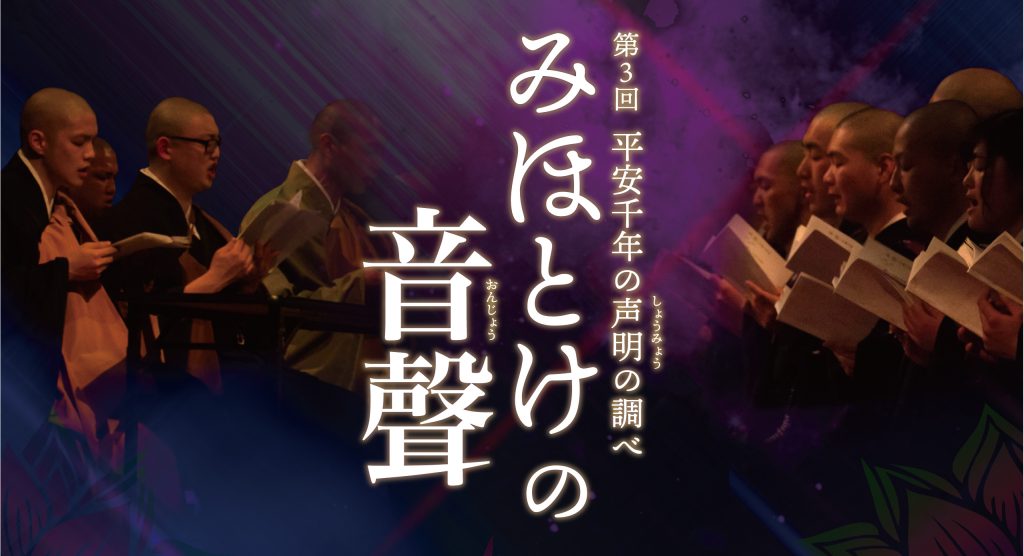

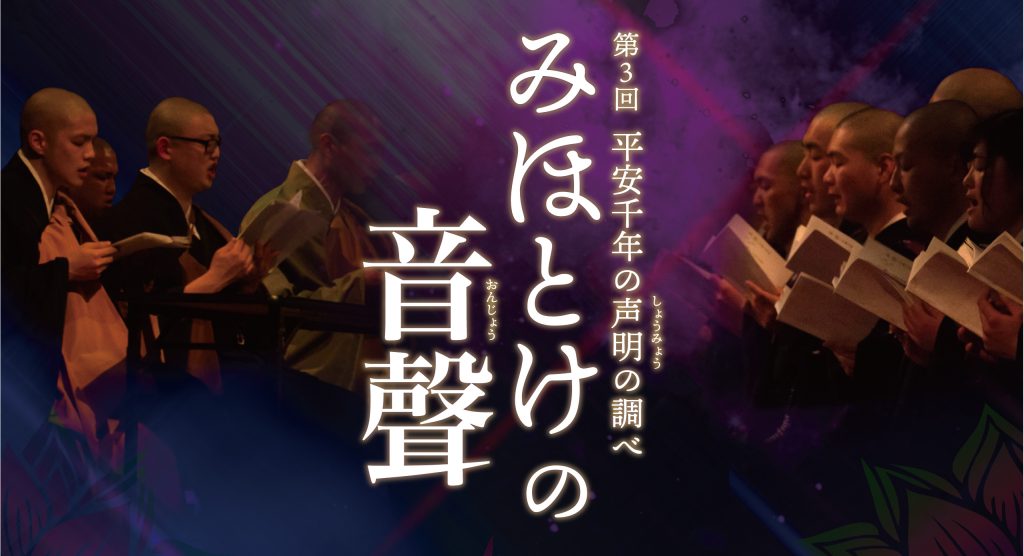

2018.11.202/26 声明公演「みほとけの音聲」開催について

例年ご好評をいただいている声明公演を本年も開催します。

仏教の宗教音楽「声明(しょうみょう)」

仏教儀式音楽はインドではガーター、中国では唄・梵唄・讃と呼ばれ、日本では平安時代末期までは中国と同じ呼称で呼ばれていましたが、鎌倉時代から次第に声明の呼称が多く用いられるようになりました。

現在、声明は大きく分けると、梵讃(梵語の声明)・漢讃(漢語の声明)・和讃(日本語の声明)の三があり、それぞれに数多くの声明が含まれています。

そして、それらの多くの声明を組み合わせて、仏教法会に音楽的な儀式をとりおこなっています。

特に、真言密教の法会儀式には、古来より声明は欠かすことのできないきわめて重要な位置をしめてきました。

今回本学学生・卒業生による真言声明と叡山学院学生・卒業生による天台声明の共演は平安時代京の都に響き渡った仏教の荘厳な響きを彷彿とさせるでしょう。

チケットは前売り3000円。チケットぴあにてお買い求めいただけます。詳細は下記をご確認ください。

日時 2019年2月26日(火)

開場13:30 開演14:00-16:00(終了時間は予定です)

公演内容

テーマ供養

天台の阿弥陀懺法は、阿弥陀仏を本尊に迎えて懺悔し、極楽往生を願う法会です。真言の土砂加持は、光明真言で加持した土砂の功徳によって、滅罪生善を祈る法会です。

いずれも亡くなられた方々の追善供養を主旨に営まれる場合が多く、このたびの公演はとくに近年の災害物故者の供養を念じてお唱えいたします。

第1部 「阿弥陀懺法」叡山学院[天台声明]

第2部 「土砂加持法会」種智院大学[真言声明]

声明指導

真言声明 潮 弘憲 教授(種智院大学)

天台声明 齊川文泰 教授(叡山学院)

会場 京都府民ホールアルティ

京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町590-1

チケット 前売券 1枚 3,000円、当日券 3,500円

チケットぴあ Pコード【133-420】

チケットぴあでも販売しています。お近くのコンビニ等(セブンイレブン、サークルK・サンクス)でお買い求めください。

チケットぴあ販売ページ

定員 500名

主催 叡山学院・種智院大学

共催 魚山流天台聲明研究會 種智院声明研究会

後援 叡山学院同窓会・叡山学院後援会・種智院大学同窓会 綜藝種智院教育後援会

お問い合わせ

種智院大学 075-604-5600(代)

平日 9:00~16:00

一昨年の声明公演

2018.11.08平成30年度報恩会について

平成30年度報恩会を下記の日程で執り行います。

平日の開催となりますが、お時間の合う方は是非ご参列ください。

平成30年12月13日(木)

10:00~12:00

途中の入退場は自由です。

当日会場では空調を整えていますが、時節がらひざ掛けなどをお持ちいただいても結構です。

◇報恩会

2018.09.11公開講座「空海学」を開催します。

下記の日程で公開講座「空海学」を開催します。

いずれも予約不要・無料です。

開催日に本学までご来校ください。

NPO法人Samayaプロジェクト21寄付講座

空海学#1

「三教指帰の序文 弘法大師の出家のおもい」

空海学#2

「御遺告」

講 師 福田亮成(客員教授)

日 時 #1平成30年10月27日(土)

#2平成31年2月9日(土)

時 間 13:00~14:30

会 場 種智院大学 講義室204

受講料 無料

備 考 予約不要です。内容は予告なく変更になる場合があります。

お問合せ 種智院大学教務課

Tel:075-604-5600(代)平日 9:00-17:00

◇公開講座 詳細